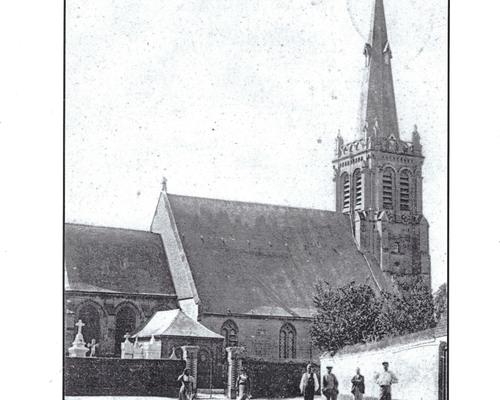

Au début du 17ème siècle, l’église était pauvre, basse, couverte en chaume et menaçait de tomber en ruines. Elle était située sur l’ancien restaurant « La Marotte », près du sentier qui traverse l’Erclin. Le cimetière était déjà tout proche. Elle fut démolie car trop petite. L’Eglise actuelle est construite en pierres blanches. Elle forme un grand vaisseau avec une seule toiture, ce qui lui donne un aspect un peu lourd.

Quelques dates significatives …

En 1633, maître Anthoine Ribot, curé de la paroisse, fit construire le chœur qui existe de nos jours.

En 1635, la tour de style ogival est bâtie.

En 1706, la nef est bâtie.

En 1838, dans la nuit du 3 au 4 mai, l’Erclin déborda si fort qu’il déclencha une inondation terrible. Depuis cet épisode, le cintre (la partie qui se situe entre le chœur et la nef) s’est affaissé de 10 centimètres environ. L’Eglise fut inondée, le cimetière s’est affaissé et des dégâts furent enregistrés aussi au presbytère

En 1840, on écrit qu’il y avait, au chevet extérieur du chœur, une belle statue en pierres de Saint Aubert, palée dans une niche qui se voit encore, entre deux écussons dont les armoiries ont été entièrement retranchées à coups de hache.

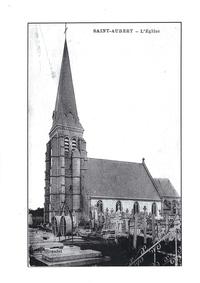

En 1867, le 17 février, la population unanime exprime un vœu unanime de voir reconstruire le clocher de l‘Eglise devenu un tas de ruines.

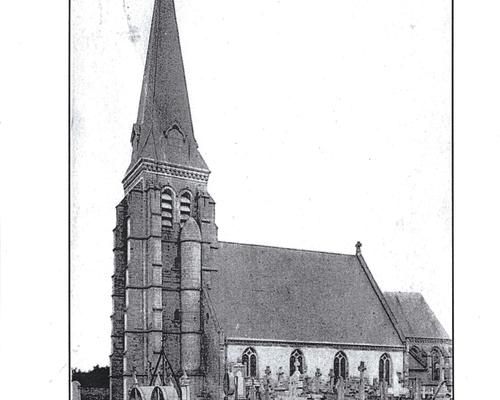

En 1868, le 18 octobre, la Municipalité de l’époque approuve les plans et devis dressés quelques mois plus tôt, le 20 janvier, par M. de Baralle, architecte à Cambrai. On programme alors la surélévation de la tour, surmontée par une flèche.

En 1871, le 10 décembre, a lieu la réception définitive de ce chantier de surélévation de la tour et de pose d’une flèche, sous le ministère de l’abbé Villain.

En 1884 : sculpture du Maître Autel par Mr. Verlinde.

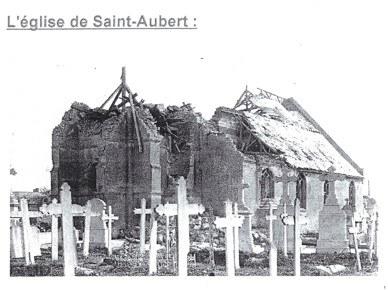

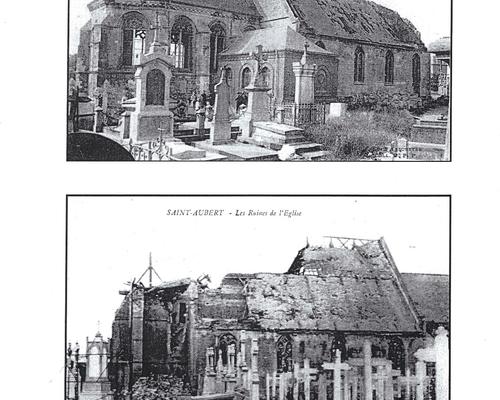

En 1893 ; les murs du chœur sont polychromés par l’entreprise Turpin-Buisine de Lille. En 1918, dans le courant du mois d’octobre, lors de la retraite allemande, la nef et le clocher furent détruits. Les travaux de reconstruction ne seront terminés qu’en 1930 sous un style différent.

L’église renferme des retables du XVIIIème siècle. Les vestiges de l’ancienne grange dîmière de l’abbaye de Saint-Aubert de Cambrai, construite en 1763, se trouvent à proximité du sanctuaire.

En 1918, destruction de la flèche qui sera reconstruite dans un style différent.

En 1920, l’Eglise actuelle est classée Monument historique par arrêté du 20 décembre.

En 1930, l’Eglise reconstruite fut bénie en présence de l’archevêque de l’époque.

Description architecturale

Dimensions :

En 1894, dans des notes de l’abbé Sackebant, curé de Saint Aubert, on apprend que l‘Eglise mesure 75 pieds de long (soit 24,50 m), y compris l’espace de la tour. La largeur de l’Eglise est de 50 pieds (soit 14,57 m). La longueur du chœur, quant à elle, s’établit à 37 pieds (soit 12,25 m). L’ensemble « Eglise + chœur » mesure donc près de 112 pieds (soit 37 m).

Plan : L’église est de plan allongé et est orientée vers le sud-est. L’entrée se fait sur le côté gauche du mur gouttereau nord. La nef est à trois vaisseaux et à quatre travées. Le chœur a un plan polygonal.

Le chœur est formé d’une forêt de nervures et d’arceaux surbaissés, qui s’appuient sur des consoles. Elles se rejoignent aux lampes du centre ; ces derniers supportent des anges et des écussons. C’est un chœur du plus pur gothique flamboyant. Le chœur se termine à pans coupés, et est soutenu par des contre-forts. Au chevet de ce chœur se trouvent de gracieuses niches pour des statues de saints. Le chœur dispose de fenêtres ornées de belles verrières provenant de la maison de Bulteau de Noyon. Elles se terminent en ogive, avec des colonnettes de chaque côté, et un meneau coupe verticalement chaque fenêtre en 2 parties.

La tour date de 1635. Le portail est placé sur le côté de la tour, du côté où se trouvait le château du collecteur d’impôts. Il est bas et étroit. La tour qui est flanquée d’une tourelle fait bel effet, avec des moulures à chacun de ses 3 étages. La tour se termine par une flèche recouverte d’ardoises et culmine à environ 50 mètres (22m pour la tour + 23 m pour la flèche octogonale et la croix surmontée d’un coq culminant à environ 50 mètres).

Elévation extérieure : Le clocher, possède cinq niveaux d’élévation. Le premier niveau est un mur de soubassement plein. Le second niveau est percé d’une baie en arc en plein cintre à deux lancettes. Le troisième présente deux baies… sur deux étages (idem pour le quatrième niveau) Le cinquième niveau est doté de deux baies en arc en plein cintre à abat-son sur les côtés nord et sud du clocher. Le tout est surmonté d'une flèche polygonale elle-même coiffée d'une croix en métal.

Des contreforts de style roman épaulent le clocher à chaque angle de celui -ci, il y a donc en tout huit contrefort. Les murs gouttereaux donc au nord et au sud de l’église possèdent quatre travées séparées par les contreforts. Une frise de modillons court en haut du mur sud du chevet.

Une annexe (sacristie ?) de plan rectangulaire est collée à la partie nord du chevet et du mur gouttereau et une autre annexe est aussi présente du côté droit du chevet.

Le chevet de forme polygonal possède cinq faces. Les premières faces, au plus proche de la nef possèdent deux baies en arc en plein cintre tandis que les faces qui suivent n’en possèdent qu’une. La dernière face, la plus à l’est est décorée par une niche reposant sur un encorbellement. Toutes les faces sont délimitées par des contreforts.

La toiture de la nef est en double pans et celle du chevet est en croupe. Les extrémités des deux toitures sont surmontées d’une croix, l’une en pierre et l’autre en métal.

Description intérieure : Trois colonnes de chaque côté forment des nef. Ces colonnes sont en pierres blanches, de forme cylindrique, avec des chapiteaux carrés simples.

Dans cette église, on découvre aussi un bon nombre de statues, dont deux sont en bois et les autres en carton pierre. Les autels, stales, bancs de communion, chaire et confessionnaux sont en chêne.

La tour de style ogival, est bâtie en 1635. Elle est surmontée d'une flèche construite en 1873 et qui a été détruite en 1918, puis reconstruite dans un style différent. Le chœur date de 1633 et la nef de 1706.

Descriptif des 3 cloches :

Première cloche

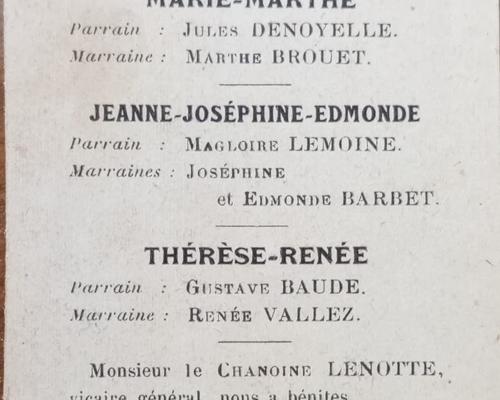

Je me nomme Marie, Marthe, Julie, Gabrielle, Fernande. J’ai été baptisée le 9 mars 1930 par Monsieur le Vicaire Général Lenotte, délégué par Mgr l’Archevêque de Cambrai. Je sonne le « mi » et pèse 1.050 kgs. Je remplace ma sœur Robertine Nicole qui avait été fondue en 1841 et avait été enlevée par les Allemands en 1917.

Je suis la voix d’un peuple qui a souffert et qui veut se relever. Je rassemble les familles chrétiennes pour la prière et le sacrifice. Je pleure les victimes de la guerre. Je chante la gloire de Dieu, la victoire, la justice et la paix.

Deuxième cloche

Je me nomme Jeanne, Joséphine, Edmonde, Joseph. J’ai été baptisée le 9 mars 1930 par Monsieur le Vicaire Général Lenotte. Je sonne le « sol dièse » et pèse 530 kgs. J’ai été fondue en 1930, en remplacement de ma sœur Catherine Jeanne, qui avait été fondue en 1841 et avait été enlevée par les Allemands en 1917.

Je sonne dans le clocher de Saint Aubert pour rappeler aux chrétiens leurs devoirs religieux. Je prends part à leurs joies et à leurs peines.

Troisième cloche

Je me nomme Thérèse, Renée, Gisèle, Lucie. Je sonne le « si » et pèse 325 kgs en remplacement de ma sœur Caroline fondue en 1841. J’ai été offerte par les abbés Grandsart et la famille Baudry-Grandsart en l’honneur de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus comme témoignage de leur reconnaissance et de leur dévotion à cette bonne sainte et de leur confiance en sa protection.

Explication des vitraux du chœur par l’abbé H. Proust, curé de la Paroisse :

Les 2 vitraux placés de chaque côté du maître-autel nous font connaitre certains épisodes de la vie de Saint Aubert ? Les 12 scènes qui les composent sont la reproduction aussi exacte que possible des médaillons en bois sculptés qui se trouvaient encadrés dans les stalles de l’Eglise Saint Géry (ancienne Eglise Saint Aubert) à Cambrai.

Le vitrail de gauche, du côté de l’Evangile, comprend six épisodes de la vie de Saint Aubert. En commençant par le côté gauche, nous voyons :

-1er médaillon : (en bas, ç gauche) : Saint Aubert, prêtre, à genoux devant son crucifix.

- 2ème médaillon ; Saint Aubert est sacré évêque

- 3ème médaillon : Saint Aubert s’entretient avec le roi Dagobert.

- 4ème médaillon (en haut à droite) : Saint Aubert essaye de ramener au bien un de ses disciples, Landelin, qui est en train de se perdre.

- 5ème médaillon : Saint Aubert, et avec lui Saint Amand et Saint Ghislain, tous les trois évêques, qui remettent le voile de religieuse à Sainte Aldegonde qui fonda l’abbaye de Maubeuge.

- 6ème médaillon : Un ange apparait à Saint Aubert et lui indique l’endroit où il doit transporter les reliques de Saint Vaast et où il doit élever une abbaye qui fut célèbre à Arras. Les derniers vestiges, ainsi que la cathédrale, disparurent pendant les bombardements de la ville entre 1914 et 1918.

Le vitrail de droite nous donne six épisodes de la vie posthume de Saint Aubert :

-1er médaillon (en haut, à gauche) montre un paralytique nommé Wilbertus qui fut guéri en priant devant la relique de Saint Aubert pendant le chant d’un Te Deum.

- 2ème médaillon : transport de la châsse contenant les reliques de Saint Aubert, de l’église Notre-Dame à l’abbaye St Pierre St Paul.

- 3ème médaillon : l’Empereur Othon d’Allemagne vient demander à l’évêque de Cambrai, Fulbert, vers l’an 934, des reliques de Saint Géry et de Saint Aubert pour l’église de Magdebourg.

- 4ème médaillon (en haut, à droite) : Il représente une femme aveugle guérie par l’attouchement des reliques de Saint Aubert.

- 5ème médaillon : un prêtre récite l’évangile de Saint Aubert sur un enfant atteint d’une dissolution des nerfs.

- 6ème médaillon : un homme aveugle recouvre la vue au contact de la relique de Saint Aubert.

Au milieu des 4 vitraux du chœur, nous voyons les figures eucharistiques, soit de l’Ancien, soit du Nouveau Testament. Les deux poissons représentaient souvent la nourriture céleste que les premiers chrétiens aimaient à recevoir souvent. A côté, c’est la manne qui tombe du ciel, la nourriture du peuple de Dieu dans le désert.

L’autre vitrail, du côté de l’Evangile, nous fait voir l’ostensoir et les pains de propositions.

Du côté de l’Epitre, un vitrail nous représente d’une part le chandelier à 7 branches. Le chiffre 7 était symbolique dans l’Ancien et le Nouveau Testament. Il permet d’évoquer les 7 sacrements et les 7 dons de l’Esprit.

Dans le dernier vitrail, nous voyons un agneau et un calice avec des grappes de raisins. Le prophète Isaïe, annonçant la passion de Notre Seigneur, dit qu’il sera conduit comme un agneau à la boucherie. L’Agneau de Dieu est celui qui efface les péchés du monde.